Webサイトの集客、特にオーガニック検索からの流入を増やすためには、検索結果での表示回数を増やすことが重要です。Googleは「コンテンツの質が最も重要」としつつも、「ページエクスペリエンス」も検索ランキングに影響を与えると公言しています。

Google 検索は、ページ エクスペリエンスが平均を下回るコンテンツも含め、常に最も関連性の高いコンテンツが表示されるように設計されています。ただし多くの場合、検索語句に一致するヘルプフル コンテンツが多数存在するため、その中で検索結果でのランキングを上げるには、優れたページ エクスペリエンスを実現していることが重要になります。

https://developers.google.com/search/docs/appearance/page-experience

とはいえ、「ページエクスペリエンスが具体的にどの程度検索結果に影響するのか?」は、なかなか実感しにくいのではないでしょうか。この記事では、当ブログの実際のアクセスデータとページエクスペリエンス指標を比較分析し、本当にページエクスペリエンスが検索結果表示回数に影響を与えているのかを検証します。

ページエクスペリエンスとは?

ページエクスペリエンスとは、簡単に言うと「ユーザーがWebページを利用する際の『快適さ』や『使いやすさ』、『安全性』の度合い」を示す指標です。単に情報が載っているだけでなく、ページの表示速度、操作への反応性、見た目の安定性、モバイルフレンドリーか、HTTPSで保護されているか、といった総合的な「体験の質」を評価します。Googleはこのページエクスペリエンスを検索ランキング要因の一つとしています。

ページエクスペリエンスの主要指標「Core Web Vitals」とその仲間たち

Googleはページエクスペリエンスを測る具体的な指標として「ウェブに関する主な指標(Web Vitals)」を定義しています。特に重要なのが以下の「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」と呼ばれる3つの指標です。

Core Web Vitals (コアウェブバイタル)

Largest Contentful Paint (LCP)

読み込みパフォーマンスの指標。ページの主要コンテンツ(最も大きな画像やテキストブロックなど)が画面に表示されるまでの時間。ユーザーが「ページがちゃんと読み込まれている」と感じる速さを示します。目安は2.5秒未満。

Interaction to Next Paint (INP)

応答性の指標。ユーザーがクリック、タップ、キーボード入力などの操作をしてから、画面が視覚的に反応する(次の描画が行われる)までの時間。ユーザーが「ページがスムーズに反応する」と感じるかを示します。目安は200ミリ秒未満。(※以前はFIDでしたが、2024年3月にINPに完全に置き換わりました)

Cumulative Layout Shift (CLS)

視覚的な安定性の指標。ページの読み込み中や操作中に、予期せずレイアウトがガタッとずれる量の合計。画像読み込み遅延でテキストが押し出されるなどがこれにあたります。ユーザーが「意図しないクリックをしてしまった」などを防ぐ指標です。目安は0.1未満。

その他の指標 (補助指標)

First Contentful Paint (FCP)

最初のコンテンツ(テキスト、画像、背景など何でも)が画面に表示されるまでの時間。ユーザーが「読み込みが始まった」と感じる速さ。

Time to First Byte (TTFB)

ブラウザがサーバーにリクエストを送ってから、最初の1バイトを受け取るまでの時間。サーバーの応答速度やネットワーク遅延を示します。

ページエクスペリエンス指標の確認方法

これらの指標は、以下のツールで確認できます。ただし、実際のユーザーデータに基づいているため、ある程度のアクセス数がないとデータが表示されない場合があります。

PageSpeed Insights

一番手軽。URLを入力するだけで、過去28日間のフィールドデータ(実際のユーザー環境での計測値)とラボデータ(シミュレーション環境での計測値)を確認可能。ページ単位で分析できる。

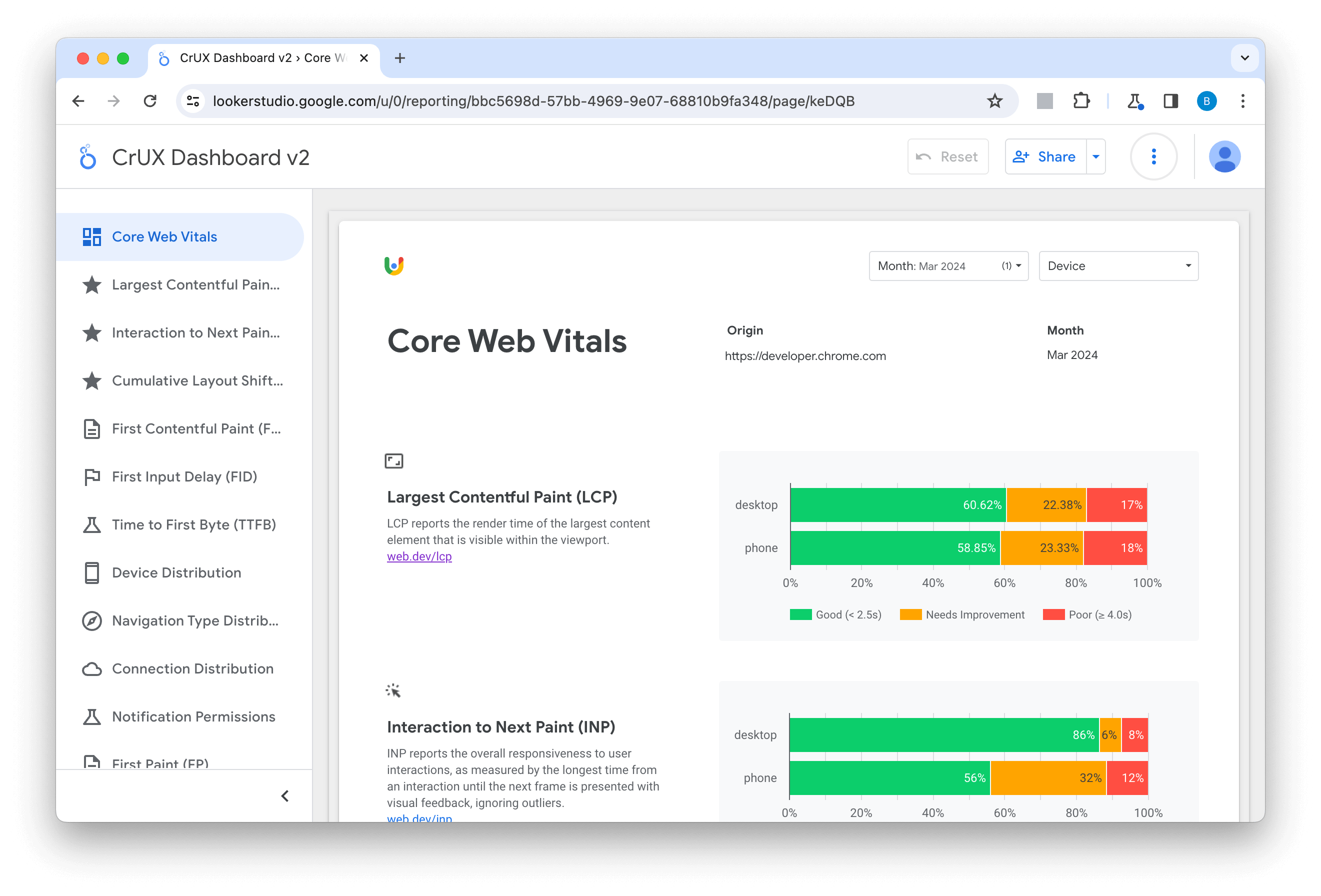

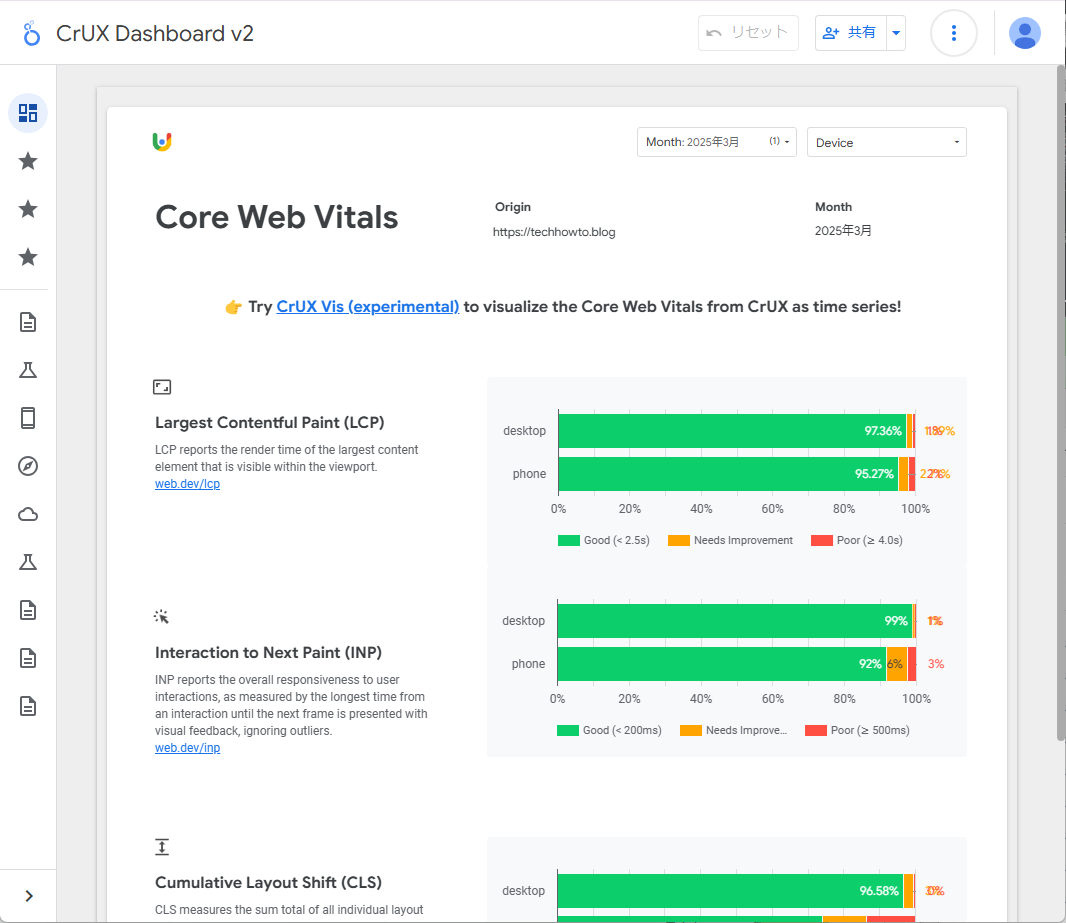

CrUXダッシュボード

登録不要。過去の推移(最大10ヶ月分・月単位)を確認できる。指標ごとに良好/要改善/不良の割合も分かる。ただし、ドメイン単位での集計となりページ別では見られない。

Google Search Console

自身のサイトを登録する必要がある。サイト全体のページを俯瞰的に確認でき、どのページに問題があるか把握しやすい。過去3ヶ月間のデータ(日ごと)を確認可能。「ウェブに関する主な指標」レポートで確認できる。

Core Web Vitalsは検索結果表示回数に影響するのか

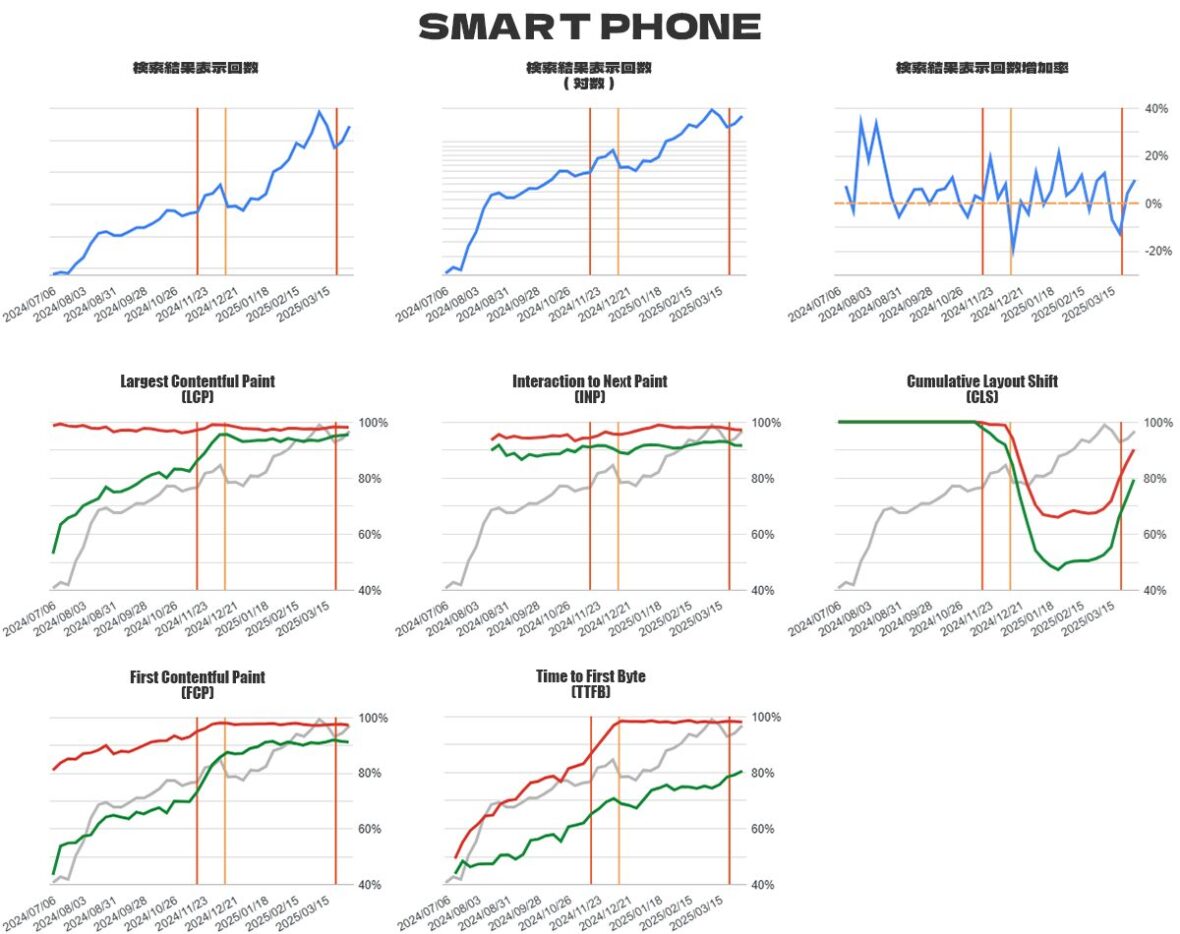

それでは、当ブログの実際のデータを用いて、Core Web Vitalsを中心としたページエクスペリエンス指標が、Google検索結果の表示回数にどのような影響を与えているのかを検証します。

- ページエクスペリエンス指標

CrUX History API を使用し、過去28日間のCore Web Vitals(LCP、INP、CLS)及び補助指標(FCP、TTFB)の「良好(Good)/不良(Poor)」判定の割合を取得。 - 検索結果表示回数

Google Search Consoleを使用し、過去7日間のGoogle検索での表示回数を取得。 - 集計単位

1週間ごとのデータとして集計し、推移を比較。(ページエクスペリエンス指標が過去28日間の移動平均のようなデータになり、週単位の取得となるため) - 比較方法: デバイス(デスクトップ/モバイル)ごとに、各指標の良好率の推移と、検索結果表示回数の推移をグラフ化して比較。表示回数は変動が大きいため、対数グラフも併記。

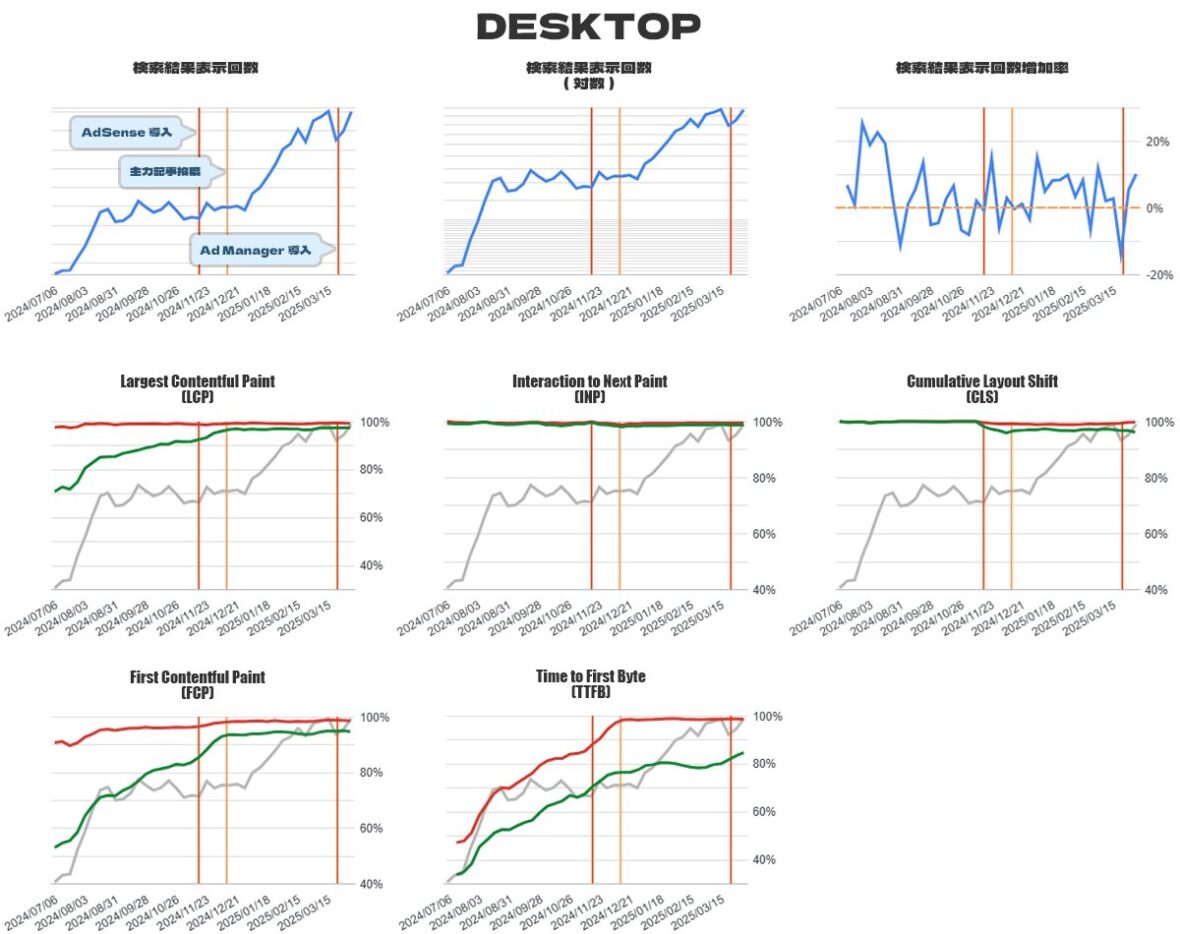

データ:各指標と検索表示回数の推移

以下に、デスクトップとモバイルそれぞれのデバイスにおける、Core Web Vitals(LCP、INP、CLS)及び補助指標(FCP、TTFB)の良好率と検索表示回数の推移を示します。グラフには、サイト側での大きな変更(レイアウト更新など)があったタイミングもイベントとして記載しています。

ウェブに関する主な指標の推移グラフの背景にあるグレーのグラフは、検索結果表示回数の対数グラフです。

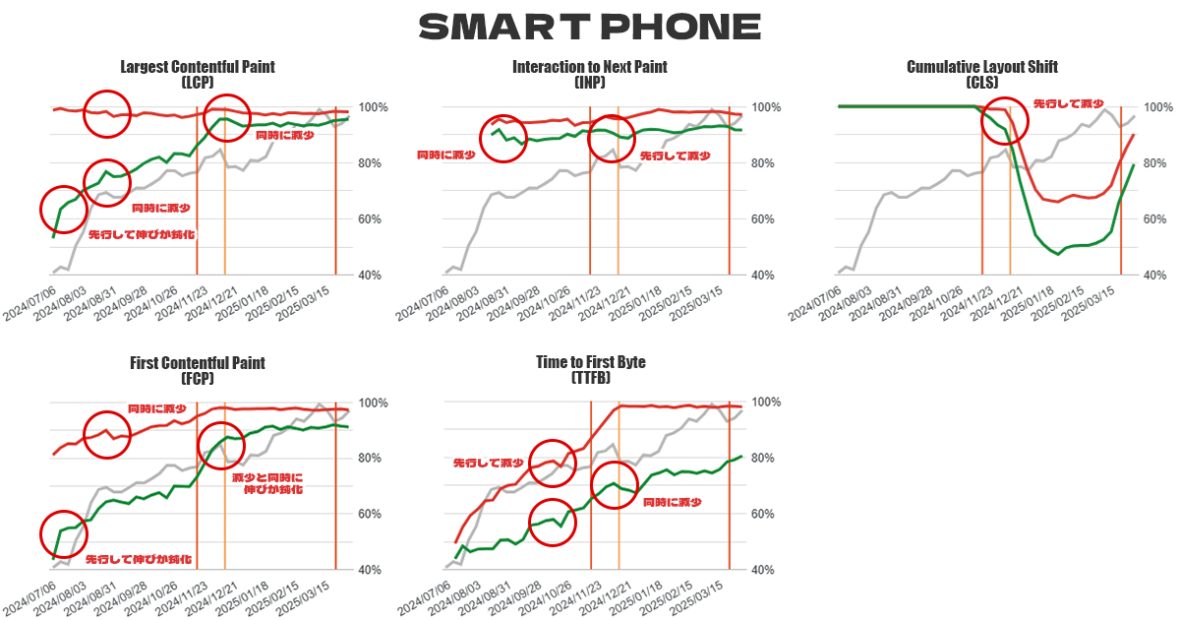

AdSense自動広告によるCLSの悪化

グラフ期間中、モバイルでCLS良好率が大きく落ち込んでいる時期があります。PageSpeed Insightsでもこの期間はCLSが「要改善」となっていました(不良までは至らず)。

この原因として考えられるのは、Google AdSenseの自動広告です。当時、アンカー広告、インタースティシャル広告、サイドレール広告を自動広告で表示させていました(通常のディスプレイ広告は手動配置)。これらの広告、特にページ表示後に追加されるタイプの広告がレイアウトシフトを引き起こしていた可能性が高いです。

その後、広告管理をGoogle Ad Managerに移行し、広告の表示方法を調整したところ、CLSは劇的に改善し、PageSpeed Insightsでも「良好」判定に戻りました。もし同様にAdSense導入後にCore Web Vitalsが悪化した場合は、Ad Managerの導入や広告表示設定の見直しを検討する価値がありそうです。

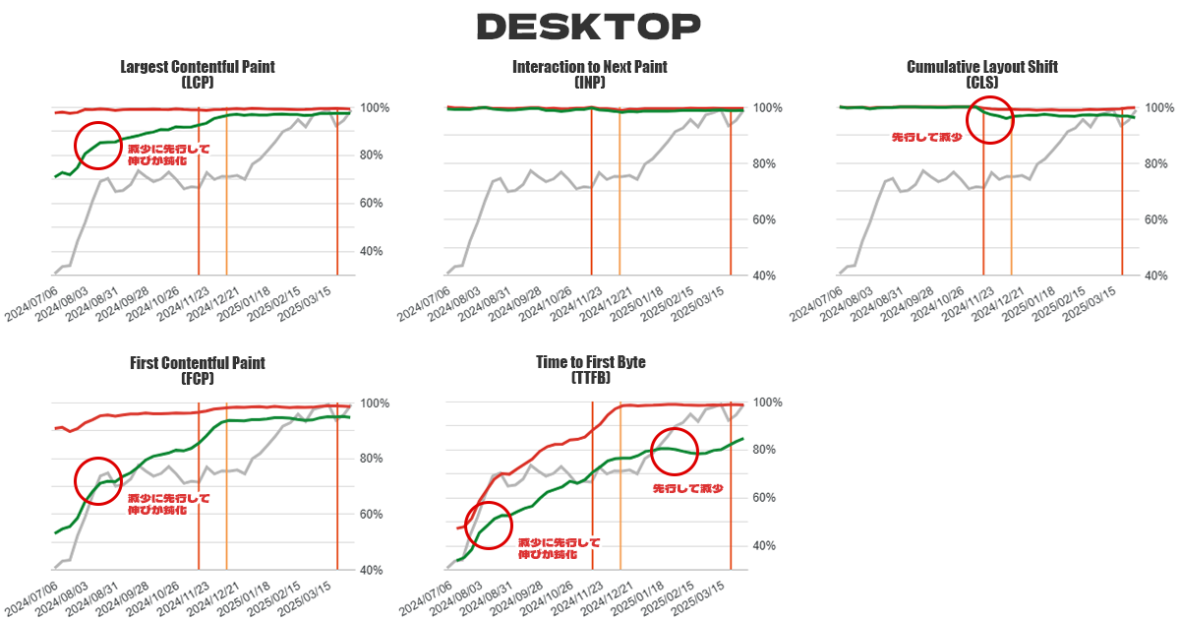

分析:指標の変化と表示回数の相関関係

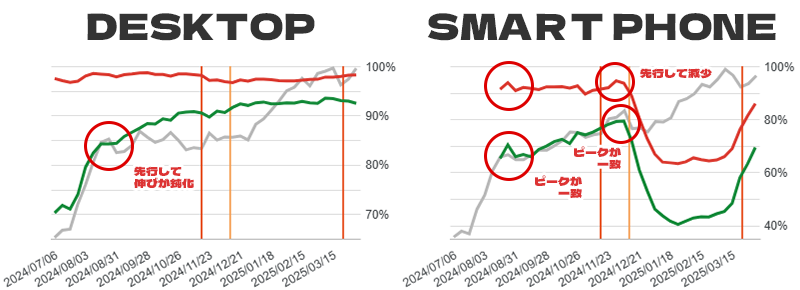

次に、ページエクスペリエンス指標の変化が表示回数に影響を与えているかをより詳しく見るため、指標の変化が表示回数の変化に先行している(影響を与えている)と考えられる箇所をマークしてみました。

ページエクスペリエンスは多数あるランキング要因の一つであるため、明確な因果関係を断定するのは難しいですが、ウェブに関する主な指標が悪化した後に表示回数が伸び悩む・減少するといった動きが、特にモバイルにおいていくつか観察されました。

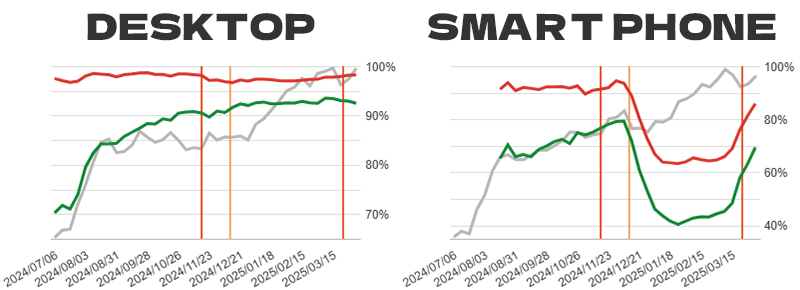

分析:Core Web Vitals統合指標での検証

ページエクスペリエンスは個々の指標だけでなく、総合的な評価も重要です。そこで、Core Web Vitalsの3指標(LCP、INP、CLS)の良好率/不良率を掛け合わせた「統合指標」を作成し、表示回数との関係を見てみます。掛け合わせることで、いずれか1つの指標でも低い場合に全体のスコアが下がり、総合的な体験の質をより反映できると考えられます。

この統合指標のグラフを見ると、モバイルではCLSが大きく悪化したタイミングで、デスクトップには見られない明確な「谷」が形成されています。一方、デスクトップではCore Web Vitalsの値が安定して高い水準になってからは、大きな落ち込みなく表示回数が伸びている傾向が見られます。

結論:ページエクスペリエンスは検索結果に影響する

今回のデータ検証から、ページエクスペリエンス、特にCore Web Vitalsは、Google検索結果の表示回数に影響を与えている可能性が高い、という結論に至りました。

もちろん、検索順位や表示回数はコンテンツの質、被リンク、サイト構造、競合状況など多くの要因によって決まるため、ページエクスペリエンスだけですべてが決まるわけではありません。しかし、特に競合コンテンツが多い領域においては、無視できない要因であると言えそうです。

ウェブに関する主な指標の目標値

デスクトップのデータ後半部分(Core Web Vitalsが安定して高い状態)では、指標と表示回数の間に強い相関が見られなくなった点を考慮すると、一定の水準を超えれば、それ以上の改善によるインパクトは限定的になるのかもしれません。

今回のデータからは、Core Web Vitalsの各指標において「良好」判定の割合を90%以上、「不良」判定の割合を5%以下あたりに保つことが、一つの目標ラインとして考えられそうです。

まとめ

本記事では、当ブログの実際のデータを用いて、ウェブに関する主な指標(主にCore Web Vitals)がGoogle検索の表示回数に与える影響を検証しました。

- ページエクスペリエンスは検索結果に影響を与える可能性が高い。

- Core Web Vitalsは個々の指標だけでなく、総合的に良好な状態を保つことが重要。

- 目標値としては、各指標で良好率90%以上、不良率5%以下を目指すのが良さそう。

ご自身のサイトのページエクスペリエンス指標を確認し、もし改善の余地があれば、対策を検討してみてはいかがでしょうか。表示速度や安定性の改善は、SEO効果だけでなく、ユーザーの満足度向上にも直結する重要な施策です。